ペリカンM6と定電流回路を使った実験 のページです。

2007.5.5 作成

最近、高出力のLEDライトがごく普通になって来ました。一方、昨年からLEDの明るさが飛躍的に向上し、無理に高出力としなくても実用的に使えるライトが増えてきました。そのため、より効率的に使うための最適条件のようなものが有るかを探すことも含めいろいろデータを取ってみたいと思いました。

そこで RUU さんの定電流回路を使うと簡単に電流値を変更して実験が出来るので、電流値別に実験してみました。

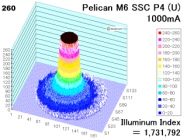

■ 電流値別の 「明るさ/イルミナムインデクス」

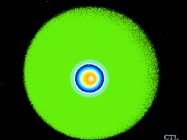

同一条件で電流が変えられるように作ったペリカンM6(内容は以下をご参照下さい) を使い、電流を 20mA、50mA、100mA、350mA、700mA、1000mA(1A) の6種類に変えて実験を行いました。

この実験は、このHP開設依頼継続して使用している条件にてデータ測定を行いました。後述の照度/温度特性とは分けてテストしています。また照度計も異なりますので、照度の値はも後述のテスト値と一致しません。悪しからずご了承ください。(本テストに使用した照度計:SANWA LX2、後述の自動記録に使用した照度計:Meterman LM631)

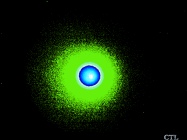

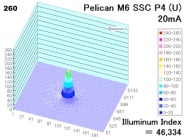

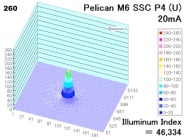

・20mA ------------------------------------------------------------------

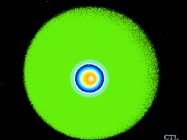

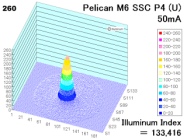

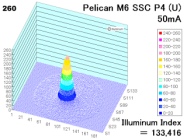

・50mA ------------------------------------------------------------------

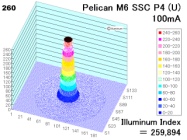

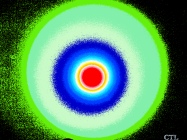

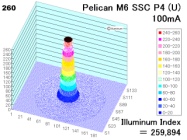

・100mA ------------------------------------------------------------------

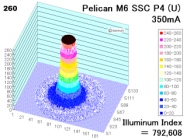

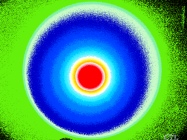

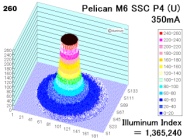

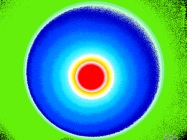

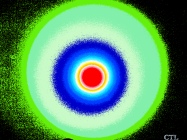

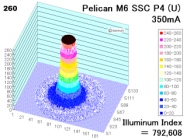

・350mA ------------------------------------------------------------------

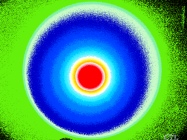

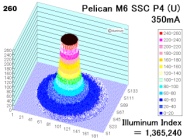

・700mA ------------------------------------------------------------------

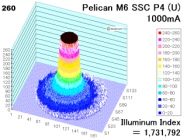

・1000mA ------------------------------------------------------------------

● データ 一覧

| ライト名 | | 中央照度

lx/50cm | イルミナム

インデクス | 簡易ルーメン

換算 |

| -------------- | -------- | ---------- | ------------ | ------------ |

| Pelican M6 mod | 20mA | 271 | 46,334 | 3 |

| | 50mA | 787 | 133,416 | 9 |

| | 100mA | 1,520 | 259,894 | 18 |

| | 350mA | 4,770 | 792,608 | 54 |

| | 700mA | 8,050 | 1,365,240 | 92 |

| | 1000mA | 9,370 | 1,731,792 | 117 |

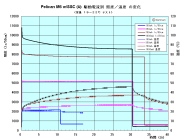

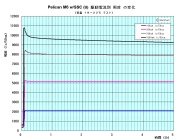

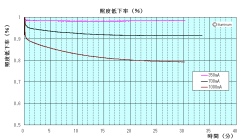

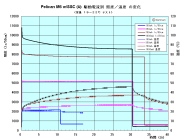

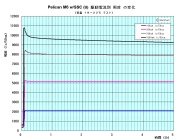

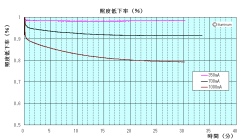

■ 電流値別の 「明るさ・温度 と 時間」 の関係

電流別に、温度がほぼ一定になるまでの時間(最大30分位まで)と明るさの変化を取ってみました。

この測定を行ってみようと思ったのは、LED の発熱はかなり大きいので放熱が十分でないと LED 内部(素子)の温度が上がってしまい、その温度上昇のために明るさが下がってしまう状況がどのような条件で起きるのかを調べてみたいと思ったからです。

● 「明るさ特性」・「温度特性」 -------------------------------------

● 開始5分までの「明るさ特性」 ------------------------------------

● 明るさの「減少率(照度維持率)特性」 ------------------------------

いずれも、測定開始5秒程度後に LED 電源を ON にしています。

今回の実験で、1000mA(1A) 駆動では、非常に早い時間で照度が低下し、0.2分(12秒)程度で10%程度照度が低下していました(開始5分までのグラフ参照)。このような短時間で照度が下がる現象は電流値が少なくなるほど少なくなり、発熱量との関連が大きいことが想像できます。

350mA 駆動では、初期照度低下が幾分起きていますが、ペリカンM6(最初期型)の構造の場合十分放熱されていることも分りました。350mA での初期照度の低下は、LED の発光素子と今回作製したモジュールまで(接着剤を含む)の熱抵抗により素子の温度上昇が起きているためと考えられます。

100mA 駆動では、気温19〜22℃では、温度上昇も明るさ変化もしないことが分りました。

また、電流を多くしても比例的(直線的)には明るさが上昇しないことは良く知られていますが、実際のライトでは電流値を増やすと先の短時間で照度が下がる現象が大きくなるため、700mA、1000mA では明るさが理想値よりさらに下がってしまうことが分かりました。

・ まとめ

このようなライト構造の場合、5分スケールのグラフで見る 1000mA の初期の照度低下が大きいため 700mA 程度以下で使うのが良さそうに感じました。

また、1000mA で使用した時、温度上昇により 700mA の照度を下回るような逆転現象は無く、1000mA 駆動は 700mA 駆動より明るい事が確認出来ました。

なお、今回は電源回路と電池が入っていませんが、これらが入っている場合は冷却条件が悪くなり、照度低下現象はさらに大きく出るなると思われます。

・今回のペリカンM6を組立・実験で、熱に関連ありそうな条件は以下通りです。

- 今回使用した SSC P4 (明るさ U ランク)は、比較的 Vf が低めのタイプでした。このため、Vf の高い LED と比較して発熱は少ないと思われます。(発熱は、ほぼ W 数に比例すると思われます。)

Vf = 22℃:3.36V@350mA

Vf = 22℃:3.63V@700mA、35℃:3.58V@700mA

Vf = 22℃:3.82V@1000mA、33℃:3.77V@1000mA

- LED の接着は、Arctic Alumina Adhesive (2 Part Epoxy) を少量使い LED 裏の+側とショートしないようにあまり押し付けをせずに乾燥させました。熱抵抗が高くなる可能性が有りますが無視できる範囲だと思われます。

- 今回のペリカンM6は最初期型なので、LED 化のモジュールの取り付けがネジ込み式です。これは熱伝導にかなり有利だと思われます。

- 本体は電池が無いため空洞で、テールキャップもありません。このため、熱はこもらず冷却への条件はとても良いと思われます。

- プラスチックの台の上に最低限のセロハンテープで固定しています。このため、ライトは自然空冷されます。

- テスト時の気温は22℃から19℃で無風です。

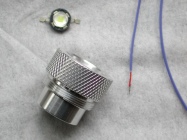

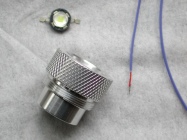

■ 今回使用したペリカンM6のモジュールについて

今回の測定に使ったものは、以下のように組立てたものです。

1.温度測定のためのモジュールへの熱伝対の取り付け

ペリカンM6用のライトエンジンモジュールを裏から見たところです。熱伝対は 0.2mm のK型を使用しています。また、LED真裏では放熱に影響が出るといけないと思ったので、写真のように少しオフセットして直径1mm深さ約2mmの穴を開け、その中に熱伝対を入れて Arctic Alumina Adhesive (2 Part Epoxy) で接着しています(熱伝対の先端部分は使い捨てです)。

2.組立

電子回路無しで普通に組立てています。LED の接着は、ショートしない程度の厚さで

Arctic Alumina Adhesive (2 Part Epoxy) を塗布しての接着です。写真ではイモハンダに見えます・・・が導通は問題ありません (^^;

3.組立2

左写真の右側のモジュールとリフレクターがいままで使用していた Badboy 入りの Luxeon タイプです。今回は、リフレクターを McR-27 を 1.2mm 切削したものを使っています。M6が最初期タイプのため、モジュールはネジでしっかり取り付きます。(その後のタイプはネジが無くなっています)

4.組立3

テールキャプは開放です。右写真に有る電子回路が、RUU さんの切換え式定電流電源です。電源は写真には見えませんが、AC アダプター側にスイッチが付いています。

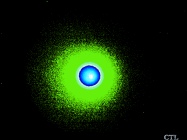

5.測定の状況

玄関にて50cm での計測です。測定時に電気を消すと真っ暗になります。

Vf 変化も取る予定でしたが、都合で、温度(サンワPC510)と明るさ(サンワPC20)のみの自動計測となりました(^^;

Illuminum HOME へ戻る

感想などお聞かせください。イルミナム宛のメール